遠流の地

たぶん僕はそのとき、何かから逃げ出したかったのだと思う。

色んな事や物から、逃げたくて、抜け出したくて、何かしらきっかけとか救いとかヒントとか、そういうよくわからないものを得たくて。

そんな後ろ向きな気持ちで、

隠岐島に来た。

本土を離れること一〇五キロ。島根県沖の日本海に浮かぶ隠岐島は、四つの群島から成る。周囲約三〇キロの一番大きな島は「島後」と呼ばれ、残る三つの島??中ノ島、知夫里島、西ノ島をまとめて「島前」と呼ぶ。地図で見ると島前の方が若干、本土に近い??つまり「前」にあるからだそうだ。

鳥取の境港からフェリーに乗るか、島根の出雲空港からプロペラ機を選ぶか----隠岐への足はいずれかである。

いつもなら、のんびり船旅としゃれ込みそうなところなのだけれど、このときの僕は、一刻も早く遠くへ逃れたかったものか、出雲空港から日本エアコミューターの小さなプロペラ機に乗った。

三〇人乗りくらいの飛行機は、耳障りなモーター音と奇妙な空気の摩擦音を機内に充満させながら、時折ありえない角度に傾いたり、空中なのに下からがつんと突き上げるような衝撃を受けたりしながら、約二〇分かけて隠岐空港へと着いた。

逃げ出そうとしてたどり着いた場所が隠岐というのも、何だか出来過ぎの感はある。

隠岐という島は、言わずとしれた遠流の地。かつての小野篁(八三八年・遣唐使としての乗船を拒否し流罪)や後醍醐天皇(一三三二年・鎌倉幕府への倒幕挙兵に破れ配流)など、古代から近世初頭までは、中央での権力争いに敗れた貴族や皇族、僧侶などが流罪となって配流された土地である。

今回僕が向かった島後は、周囲の海岸全域が大山隠岐国立公園に指定されており、島の中心地である西郷町を始め、布施村、五箇村、都万村の四町村からなる。玉若酢神社、隠岐国分寺、水若酢神社といった史跡を始め、白島崎、浄土ヶ浦海岸、ロウソク島などの景勝地があり、夏は多くの観光客が訪れるそうだ。八〇〇年近い歴史をもつ「牛突き」(闘牛)もよく知られていて、海が遠浅になる時期には、島と島の間を牛が泳いで渡ったりするらしい。

常世の花

足音と鼻息しか聞こえなかった。

断崖に沿って急な勾配がどこまでも続く山道は、所々巨大な石が崩れ落ちたり、松の根が飛び出したりしていて、歩きにくいことこの上なかった。転落を防ぐために取り付けられた鉄パイプの手すりは、落石のせいで大きくひしゃげていて、むしろ通行を邪魔していた。

十年くらい前にかろうじて人が通った形跡があると思われるような獣道を、さっきから僕は登ったり降りたりしていた。

「展望台まで二百メートル」

そう書かれたボロボロの看板を見てから、かれこれ四〇分以上過ぎている。

滑り出しは順調に、木や石で組まれた階段や道を辿っていたのだが、いつの間にやらシダ類が生い茂った道なき道になり、所々で見かけていた木製のベンチはとうの昔になくなった。

すぐ近くで聞こえていた波の音はどこかもやがかって薄膜を隔て、今はずっと遠くで響いていた。

そこで僕はようやく、しかし唐突に思い至った。

(そういやオレ、方向音痴だった……)

??それも致命的な。

駐車場から恐らくは何キロと離れていない山道。

丁寧に道順を示す看板も出ていた。

なのに、道に迷う人間というのは、世の中にはいるのである。

(足でもくじいて動けなくなったら、誰も気づかないだろうなあ)

不吉なことを思う。携帯電話はもちろんのこと、圏外。オフシーズンの、しかも平日。観光客はおろか、地元の人すら通りそうもない山道で、僕は結構な恐怖心に囚われた。

松の根に足を取られる。

滴る汗。上がる息。笑う膝。

そもそもどこに行こうとしていたんだっけ。

立ち止まり、ポケットから観光地図を取り出す。

「永い歳月を経た浸食と風化による断崖、小島、海岸の絶景美」----を見に行くつもりだったのだ。その名も、

「浄土ヶ浦」

……不吉な名前である。

汗をぬぐい、再び歩き出す。

苦しくて口を開け、大きく息を吸い込んだら、蜘蛛の糸が大量に飛び込んできた。

慌てて唾を吐き、鼻呼吸する。

んふー、んふー、と何だかその音は、薮の中にでも潜む変質者じみていて、僕は汗をぼたぼたと滴らせながら、一人思わず苦笑した。

笑ったら、ちょっとだけ視界が開けた。

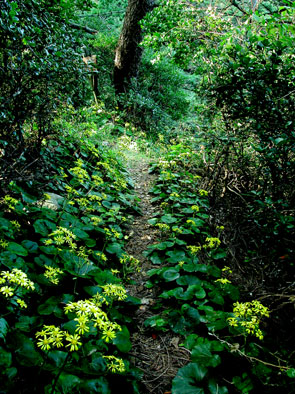

湿った地面に、黄色い点々が無数に散らばっているのに気づいた。

名前はわからないけれど、それはマーガレットによく似た小さな花の群れだった。

木漏れ日の中、不吉な色をした湿っぽい地面の上を、その花はまるで道しるべみたいに先まで、ずっと先まで咲き乱れていた。

常世とは思えないその光景に、立ち尽くした。

何だかこのままずっとここに居てもいいような、そんな気持ちになった。

(だから浄土ヶ浦って言うのか?)

たぶん違うと思うが。

----10分後。

ようやく森が途絶えて辿り着いた場所は、どういうわけか一時間前に僕が車を停め、意気揚々と出発した最初の駐車場だった。

一蓮托生

イカが飛んでいた。

毒々しいまでに真っ赤な色をしたそのイカは、足の長さまで入れると全長二メートル近くのものもあり、西日をぎらりと反射させていた。

西郷港に面した小さなホテルに荷物を預け、夕刻、カメラを持って港をぶらぶらと散策した。

接岸していた小さな漁船から、次々にイカが飛び出て、宙を舞っていた。

近づくと、日焼けした漁師のおっちゃんが、舟の中から陸の木箱めがけて、片っ端からイカをぶん投げていた。でも、おっちゃんのコントロールは絶望的なまでに悪くて、穫れたてのイカはことごとく箱をよけて濡れたコンクリートの上にごろごろ転がった。

「でっかいイカだなあ」

おっちゃんを意識しつつ、近づきながらそう独りごちてみたものの、反応がない。

「すごい色ですねえ」

聞いていない。

「これ、何ていうイカですか?」

そう訊ねてようやく、顔を上げもせずに

「紅イカ」

と一言、返事が返ってきた。そのあまりのぶっきらぼう加減に思わず苦笑してしまい、

「そのまんまだ」

とつぶやいたら、顔を上げたおっちゃんの口元がちょっとだけ綻んでいた。

「ほんとの名前は何ちゅうかわからんけど、わしらそう呼んどる」

「ふうん。刺身で食べるんですか?」

「こんなでかいもん、刺身にゃでけん。寿司のネタじゃろ」

「はあー。それにしてもすごい色だ」

ごろりと転がるイカの傍らにしゃがみ込んでしきりに感心している僕に、おっちゃんは「しょうがねえな」という顔をして作業を中断し、合羽の内側に手を突っ込んで煙草を取り出した。

「大漁ですか?」

「まあまあ」

「このイカ、こんなにでかくて、うまいんですかねえ」

「わしらあんまり食わんな」

「あ、こっちの奴はちょっとちっこいですね」

「そりゃ雌じゃ」

「ああ雌なんだ」

「このイカな、いつも夫婦で泳いどるんじゃ」

「へえー」

「不思議なもんでな、片っ方が捕まると相方も必ず捕まる」

おっちゃんはそう言って、鼻と口から大量に煙を吐き出した。

かつて夫婦だったイカは、別々にトロ箱にぶち込まれ、一輪車に載せられてどこへともなく運ばれて行った。

漁を終えた小さな舟が港に入ってくるたび、揺れる波が西日をきらきらと反射させていた。

裏見の滝

まさしく異空間だった。

二本の巨大な杉の木を抜け、鳥居をくぐった途端、そこは外界と遮断された別世界だった。

車を降りた時、さわさわと薄膜を隔てて聞こえた滝の音は、鳥居の奥に一歩足を踏み入れた途端、全身を包み込んだ。鳥居の向こう側に停めておいた車が、異次元の奇妙なオブジェみたいに見えた。

渓流沿いに細い山道が続く。

清冽な空気の中を、三百メートルも歩いただろうか。息が上がってきたところで、神社の山門が見えてきた。真新しい銅板屋根が鈍く光っている。

都万村の檀鏡神社。那久川の上流の最奥、屏風のような岩壁に囲まれた中央に社殿があり、その上から五〇メートルほどの滝が二条、飛沫を上げて落ちている。滝の裏に回り込んで見ることができることから、「裏見の滝」とも言う。

四方にせり立つ崖壁の真下に立って見上げると、天蓋の彼方に小さな空があった。深い井戸の中から空を見上げているような??僕はぽかんと口を開け、覆い被さるような崖壁と、その間から落ちる滝と、その向こうにある丸い空の小ささに圧倒されていた。

「おかしな奴がおっての」

「うわ!」

振り向くと、いつの間にやら、僕のすぐ後ろに青い合羽を着てステッキをついたおじいさんが立っていた。

馬鹿みたいにびっくりしている僕に、おじいさんはあまり関心がない様子で隣に立つと、独り言なのか僕に言っているのよくかわからない口調で勝手に喋り始めた。

「一昨年にの、頭のおかしな奴がここの神社に火つけてしもうてな。全焼じゃ。惨めなもんじゃった。夜中じゃったから誰も気づかんでな」

山門も社殿もぴかぴかに新しいのは、そのためだったのだ。山門の前に掲げられていたたくさんの名札は、神社再興のために寄進した地元の人達の名前だった。

「儂の名前もあんの」

じいちゃんはちょっぴり誇らしげにそう言った。

「ここの神主も、火事の後にすぐ亡うなってしもうてなあ」

「はあ……やっぱり心労で?」

「いや。飲みすぎ」

「……」

真新しいぴかぴかの神社はこの空間にものすごく不釣り合いだったけれど、きっとあっという間に馴染んでいくのだろう。

「昭和二十五年の十二月十四日にな」

じいちゃんがまた喋り始めた。

「儂、帰ってきたんよ」

「はあ。どこから?」

「シベリア」

「へえ、シベリア……シベリア!?」

「満州からシベリアに送られたけんね」

「はあ……シベリアですか。それはまた。どうなんでしょ」

「さぶい」

そりゃそうだ。馬鹿みたいな受け答えしかできない僕に、じいちゃんは同じくらい馬鹿みたいに、シンプルに答えるのだった。

「朝はパン。あとは麦粥。休みは月に一度だけ」

「へえー、そりゃあ大変……」

「コシヒカリな」

「はい?」

「コシヒカリ。米の」

「へえー、シベリアの?」

「ちゃうよ。今、儂、作っとるの」

「ああ、そうなんですか」

「今年は出来が悪い」

「はあ」

いきなりかけ離れた場所に話題がぶっ飛んでしまうのが、どうやらこのじいちゃんのトークスタイルらしい。

それともこの人なりに気を使って喋ってくれているのだろうか----?

じいちゃん、名前をK岡さんという。

一週間に一度はこうして檀鏡神社を訪れ、滝の水を酌んで帰っているのだという。

「それはまた信心深いことですねえ」

「別に。運動」

不摂生をしている身とはいえ、じいちゃんの半分にも満たない歳の僕ですら難渋して登ってきたこの山道を、この人は毎週毎週、上り下りしているのだという。しかも今週は、二度目の登頂。大阪に住む古い友人が、新しくなった檀鏡神社を見たいというので、写真を撮って送ってやろうと思ったそうだ。

「そんじゃ儂、行くけえ」

そう言ってじいちゃんはステッキをつき、戦争で負傷したという片脚をひきずりながら、山頂に通じる石段を登り始めた。

「ええっ、まだ登るんですか!?」

「うん」

鳥居をくぐり、一歩一歩、慎重な足取りで上がっていくじいちゃんの後ろ姿を、僕は驚愕の思いで眺めた。

「あ、そうじゃ」

ようやく五段くらいまで行ったところで立ち止まり、こちらを向くと、じいちゃんはせっかく登った階段をまた降り始めた。

「な、何なんですか、もう」

僕は危なっかしくて見ていられず、駆け寄った。

「写真」

「え? 写真? ああ、写真ね。いいですよ、お撮りしますよ。どこで撮ればいいですか?」

「そうじゃなしに」

「は?」

「あんたの」

「はい?」

「あんたの写真」

どうやらじいちゃんは何を思ったものか、僕の写真を撮りたいようなのだった。合羽の胸ポケットから、大事そうに使い捨てカメラを取り出して、

「どこがええかな」

うろうろし始めた。

さんざん迷った挙げ句に、最初の鳥居の前に立たされた。

半ば呆気にとられながらも、言われるままにじいちゃんが構えるカメラの前で、僕は口の両端を必死で吊り上げて、精一杯の笑顔を作ってみた。

なのに、フジの使い捨てカメラのストロボは予想以上に強烈で、僕はシャッターが切られたまさにその瞬間、思い切り目をつむってしまった。

「ええ記念になった」

じいちゃんはそう言ってにやにや笑いながら、カメラを懐にしまい込み、挨拶もなしでまた石段を登り始めた。

ふと思いつき、その後ろ姿を写真に撮っておこうと構えたら、いきなり振り返った。

「あんた、どっから来なさったん?」

「あ、東京です」

「へえー。そらまた」

そう言ったきり、また背を向けてしまった。

辞去の挨拶を切り出すタイミングがつかめず、ひょこひょこと上下するその背中を僕はしばらく眺めていた。

石段の真ん中くらいで、じいちゃんがもう一度立ち止まり、振り向いた。

目を細めてしばらくあらぬ方を見渡し、まだ真下に突っ立っている僕を見つけると、こう言った。

「気をつけて、帰りんさいな」

僕は泣きそうになった。

ただ、じいちゃんに向かって、何度も何度も頷いた。

(2003年10月31日発行『TALEMARKETvol.10』「隠岐島邂逅」より)

|